Ça ne nous étonne pas de voir un chien renifler des traces au sol. Mais cela nous surprendrait beaucoup de voir un humain faire la même chose. C’est pourtant ce qu’a réalisé en 2007 l’équipe de Noam Sobel en Californie. Des étudiants aux yeux bandés et aux mains gantées ont parfaitement suivi une trace de chocolat (il fallait bien motiver les jeunes !) à travers une prairie en la flairant, uniquement avec leur nez.

C’est dire que si l’olfaction humaine – ou odorat – est encore mal connue, elle est néanmoins parfaitement fonctionnelle. Pour découvrir ce sens qui nous enchante ou nous révulse, selon l’odeur, je vous propose une série de trois articles. Et, pour commencer, intéressons-nous à la biologie de l’odorat.

Mara 1/Flickr, CC BY

Nous ne sommes ni des éléphants, ni des rats, ni des chiens aux odorats hyper développés. En tant qu’humains, nous avons perdu la locomotion quadrupède qui met le nez si proche du sol où se trouvent toutes les traces olfactives intéressantes (congénères, partenaire sexuel, nourriture, traces des proies et des prédateurs, environnement). Mais la bipédie n’a pas été sans conséquence positive sur notre odorat : se tenir debout a notamment raccourci le passage entre la bouche et le nez via le pharynx (ou arrière-gorge).

Le goût passe par le nez

Du coup, nous voilà dotés d’un sens complexe qui fait intervenir à la fois ce qui se passe en bouche et dans le nez : le « goût » associe ce que j’appelle la « gustation », soit les 6 saveurs connues : sucré, salé, acide, amer, gras et « umami » (celui de la soupe chinoise) et ce qu’on perçoit dans le nez car les produits odorants volatils libérés lors de la mastication remontent vers lui par le pharynx. Si bien que, quand on est enrhumé, on « perd le goût », c’est-à-dire en fait essentiellement l’odorat car le nez est bouché.

Mais au fait, comment sent-on ?

La première étape se produit dans le nez : il y a transformation du message chimique des produits odorants en un message nerveux compréhensible par le cerveau. Chez l’humain, l’épithélium olfactif est une petite zone de 5 cm2 tout en haut de chaque cavité nasale, entre les deux yeux. La même surface que chez le rat. Mais elle peut atteindre 200 cm2 chez les chiens au long nez. Ses cinq millions de neurones (ou cellules nerveuses) olfactifs sont dotés de protéines spécialisées, les récepteurs olfactifs, qui captent les molécules odorantes, ce qui stimule les neurones. Un neurone stimulé génère un influx nerveux qui va passer dans le cerveau au niveau du bulbe olfactif. Cet épithélium est le seul tissu nerveux en contact avec l’extérieur et il possède la propriété exceptionnelle de se renouveler tout au long de la vie, grâce aux cellules souches qu’il abrite.

Deuxième étape dans le cerveau : le bulbe olfactif collecte l’information de l’épithélium olfactif et dresse la carte d’identité chimique de l’odorant. Ce bulbe est une structure dans le cerveau, au-dessus de chaque cavité nasale. On trouve à sa périphérie une couche constituée de nombreuses « bulles » : chacune est un glomérule.

Carte d’identité de l’odeur

Tous les axones des neurones olfactifs exprimant le même récepteur olfactif (donc recevant le même odorant) convergent vers un seul glomérule. Ainsi, on obtient deux résultats importants. Premièrement, un glomérule collecte l’information en provenance de milliers de neurones olfactifs, ce qui augmente la sensibilité. Deuxièmement, le dessin des glomérules activés reflète la nature de l’odorant, définissant ainsi sa carte d’identité chimique.

Chaque glomérule est connecté à une cellule dite « mitrale » (en raison de sa forme de mitre, le chapeau des évêques). Ces cellules collectent l’information de chaque glomérule et la transportent vers l’étape suivante, le cortex olfactif.

Troisième étape : le cortex olfactif. Il fait partie du système limbique, carrefour des émotions et de la mémoire. Il y a un cortex olfactif de chaque côté. Environ 150 millisecondes après l’inhalation, le message odorant parvient à la deuxième synapse du parcours olfactif. On n’a pas conscience de cette progression qui pourtant stimule deux zones importantes, l’amygdale et l’hippocampe.

L’amygdale traite les émotions, agréables ou désagréables tandis que l’hippocampe joue un rôle majeur dans l’encodage et le rappel des souvenirs. Vous connaissez sans doute la madeleine de Proust : l’écrivain décrit dans À la recherche du temps perdu un souvenir d’enfance réveillé par la stimulation de son cortex olfactif ! Car, si l’effluve de la madeleine est fugace, la mémoire olfactive peut durer toute la vie.

La quatrième étape fait intervenir le cortex orbitofrontal qui traite l’information olfactive de façon consciente. Après le cortex olfactif, le message nerveux aboutit, au bout de 300-500 millisecondes, au cortex orbitofrontal qui se trouve juste au-dessus des yeux. Nous sommes maintenant dans le néocortex, qui relie les sensations conscientes aux fonctions cognitives, aux fonctions de jugement, et au langage. Le cortex orbitofrontal intègre également les informations gustatives lorsqu’il s’agit de nourriture.

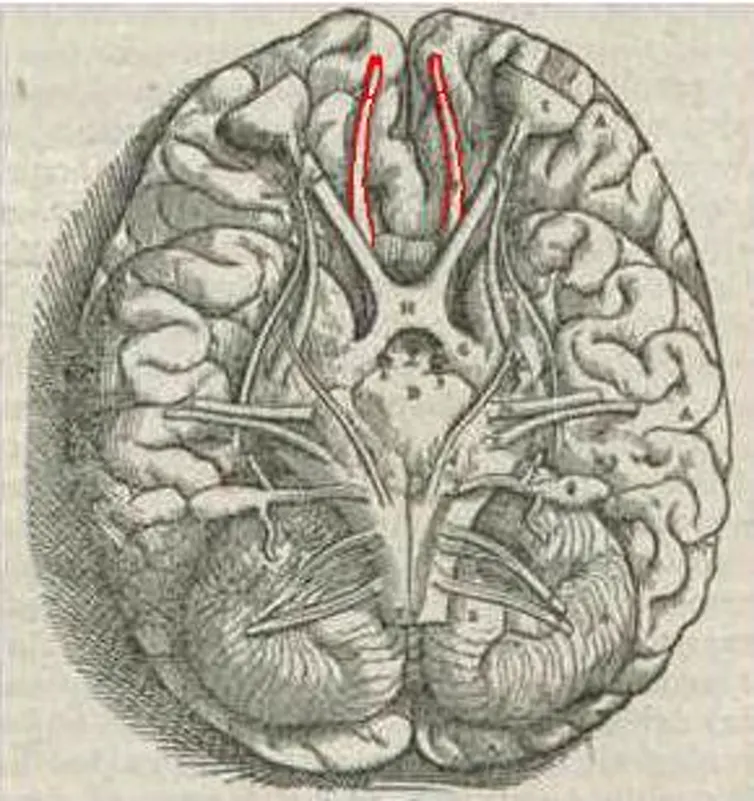

Cerveau vu de dessous : en rouge, les bulbes olfactifs et leur prolongement dessinés Ancheta Wis/Wikipédia

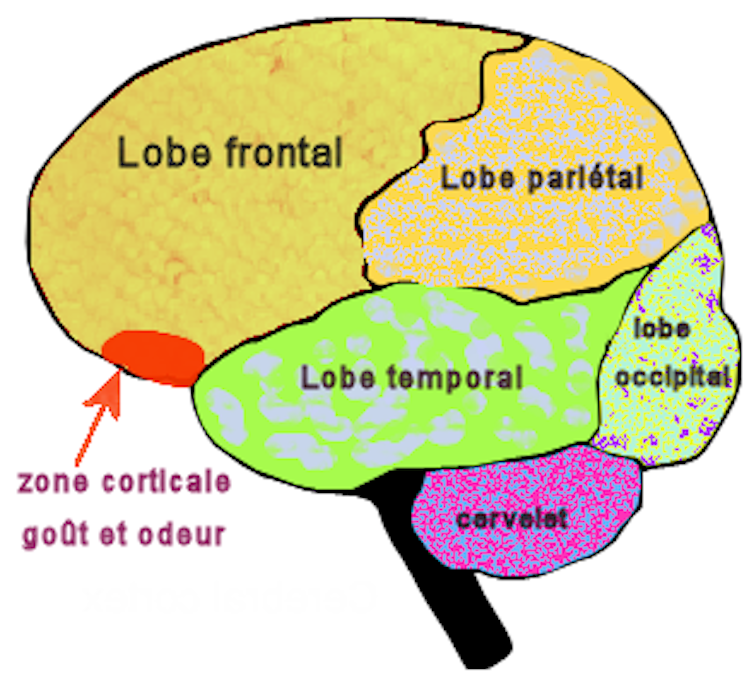

Le cortex orbitofrontal, zone corticale préfrontale du goût et de l’odorat.

Organe de parfumeur

On a dit que l’hippocampe était particulièrement développé chez les chauffeurs de taxi londoniens, grands mémorisateurs. Le cortex orbitofrontal est, lui, un organe de parfumeur : il est plus épais chez eux que dans le reste de la population. Il s’épaissit même avec l’âge, alors qu’il a tendance à s’affiner chez les non-professionnels.

Toutes ces informations sont relativement nouvelles : pendant longtemps, la science a dédaigné l’odorat. En Occident, si certains philosophes de l’antiquité s’y sont intéressés, la philosophie, la morale, la psychanalyse et la recherche scientifique se sont employées ensuite à le déprécier ou à l’ignorer, avant que Nietzsche ne le réhabilite au début du XXe siècle, puis que la biologie moléculaire et l’imagerie cérébrale ne s’en emparent au tournant du troisième millénaire.

Nous sommes loin des années 1930-1950 où l’on enregistrait acrobatiquement des influx nerveux à l’aide d’un stylet sur une feuille de papier noircie au noir de carbone. Dès les années 1970, on a pu mesurer des courants sur l’épithélium olfactif, puis sur un seul neurone de l’épithélium ou du bulbe, grâce aux progrès de l’électrophysiologie (mesure des courants très faibles dans les neurones et dans les nerfs).

Si bien que, dès les années 1980, ces travaux, alliés à l’histologie (étude microscopique des tissus biologiques), avaient révélé la structure et la fonction des quatre zones nerveuses majeures présentées ci-dessus.

Les recherches ont émergé aux yeux (et au nez) du public, avec la découverte des récepteurs olfactifs en 1991, qui valut à Linda Buck et Richard Axel, deux Américains, le prix Nobel de physiologie et médecine en 2004.

Pourquoi cette récompense ? D’une part, parce que ces récepteurs représentaient le chaînon manquant entre les odorants et la réponse comportementale. D’autre part, parce que, avec un répertoire d’environ 1 000 gènes chez les mammifères (400 chez l’Homme mais 2 000 chez l’éléphant), les récepteurs olfactifs constituent la plus grande famille de gènes chez les vertébrés, témoignant ainsi de l’importance de l’odorat. Enfin, parce que les nouveaux outils moléculaires ont ensuite permis de comprendre le fonctionnement, l’organisation et le développement du système olfactif.

Avec l’ère de la génomique et de l’imagerie cérébrale, nous pouvons désormais « voir le cerveau sentir », comprendre comment il traite le message olfactif et déclenche des comportements adaptés. Dans un second article, nous découvrons comment il est possible d’apprendre à humer…![]()

Roland Salesse, Ingénieur agronome, chargé de mission à la culture scientifique, Unité Inra de Neurobiologie de l’Olfaction, Inra

Cet article a d’abord été publié sur le site The Conversation sous Creative Commons license. Lire la publication originale..